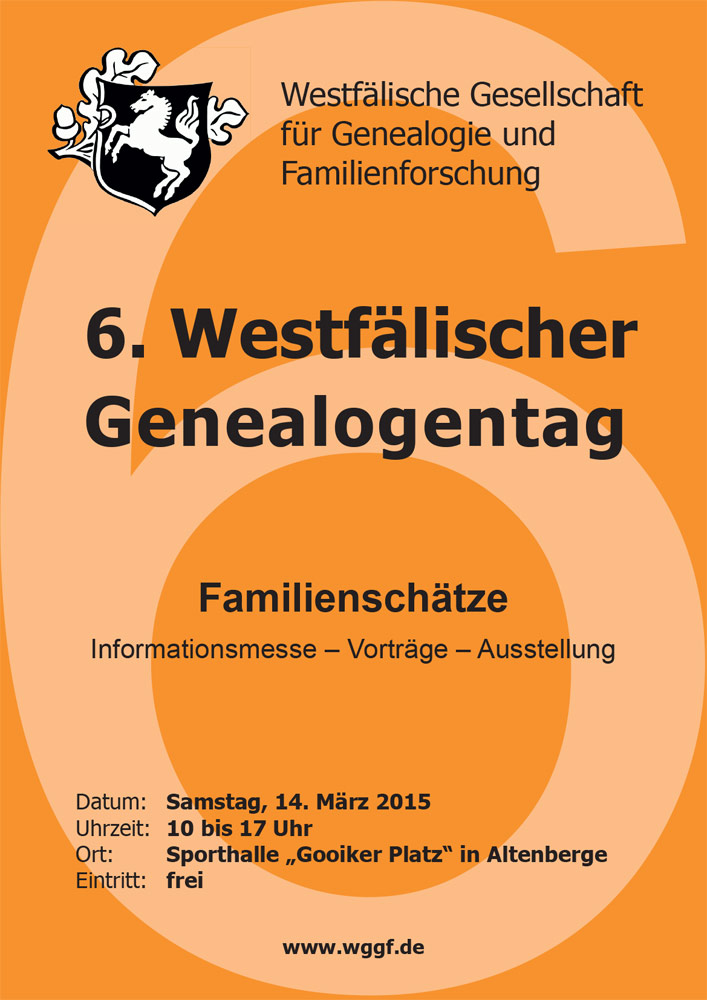

Die WGGF hatte wieder einmal geladen, und zwar zum inzwischen sechsten Westfälischen Genealogentag, wieder einmal in der Sporthalle am Gooiker Platz in Altenberge.

Morgens gegen neun packte ich also eine Thermoskanne mit einem halben Liter Kaffee in meine größte Umhängetasche, die noch nicht als Reisetasche durchgeht, und machte mich bei wenig frühlingshaften Temperaturen von drei Grad (plus, immerhin) auf den Weg ins Münsterland. A 33, A 30 (warum ist die eigentlich immer so voll?), A 1. Je näher man Altenberge kam, desto vielfältiger wurden die Kfz-Kennzeichen um mich herum.

Nach einer knappen Stunde war ich da. Und - wie immer - auf Parkplatzsuche. Manchmal stelle ich mir wirklich die Frage, ob Familienforscher zu doof zum Parken sind. Man muss nicht zwingend zwei Meter Platz zum Nebenauto lassen, wenn die Parkplätze knapp sind, oder? In einer an anderen Tagen wahrscheinlich ruhigen Anliegerstraße wurde ich dann schließlich doch fündig - und sparte mir erstmal den

Rundgang durch die Ausstellung, denn ich war genau richtig in der Zeit, um mir einen Platz für den ersten Vortrag zu suchen:

Dr. Wolfgang Bockhorst, seines Zeichens Vorsitzender der WGGF (und praktischerweise auch Archivar im Ruhestand), referierte zu der ja nicht unwesentlichen Frage

"Wie ordne ich meine familiengeschichtliche Sammlung?".

Ich denke mal, dass das ein Thema ist, dass viele von uns beschäftigt - entsprechend voll war es auch im Forum.

Die Kernfrage, um die es geht, ist doch diese: Was passiert eigentlich mit unserer Sammlung, wenn wir selbst nicht mehr sammeln können? Wollen wir sie in ein Archiv geben, oder wollen wir riskieren, dass sie auf irgendeinem Dachboden vergilbt?

Wenn die Antwort auf die erste Frage "ja" lautet, dann werden wir nicht um eine gewisse Form, Ordnung und Qualität drumrumkommen, weil ansonsten kein Archiv dieser Welt sich bereit erklären würde, sich die Mühe zu machen, unser Kuddelmuddel zu sichten und auszuwerten.

Interessant fand ich auch die These, dass wir, wenn es um die Archivierung geht, wieder beim guten alten (säurefreien) Papier landen werden, weil andere Datenträger aller Wahrscheinlichkeit nach über kurz oder lang nicht mehr lesbar sein werden - sei es, dass die Technik so weit fortschreitet, dass es schwierig wird, geeignete Lesegeräte zu finden, sei es, dass irgendwelche kleinen Silberscheiben unschöne Kratzer davontragen...

Da ich sowieso überlege, wie ich meine Forschung in einen sinnvollen Zusammenhang bringen kann (sie ist inzwischen ja doch ziemlich umfangreich geworden), hat mir dieser Vortrag doch einiges an Denkmaterial geliefert.

Um 11.30 Uhr folgte dann Annette Hennigs vom Landesarchiv NRW in Münster. Ihr Thema: "Ariernachweise - Familienforschung und Ideologie in der NS-Zeit". Obwohl ich in meiner Sammlung keinen Ahnenpass meiner direkten Vorfahren habe und mich das Thema damit eigentlich nicht primär betrifft, fand ich den Vortrag als solchen einfach nur interessant. Meine Forscherkollegen allem Anschein nach auch, wie die diversen Nachfragen zeigten, obwohl das Forum nicht mehr ganz voll war; einige waren schon in die Sporthalle abgewandert. Quintessenz war übrigens, dass Ahnenpässe als "Zusammenfassung" des Ariernachweises bei der Familienforschung zwar helfen können, man die Angaben darin aber besser noch einmal überprüfen sollte, um wirklich sicherzugehen. Ahnenpässe wurden vor Ausbruch des II. Weltkrieges quasi als Massenware und unter Zeitdruck gefertigt - und waren entsprechend fehleranfällig, selbst wenn man von bewussten Manipulationen absieht.

Danach habe auch ich mich ausufernd in der Sporthalle umgeguckt. Und dabei natürlich auch ganz viele Menschen getroffen, die sich mit mir Teilgebiete der Forschung teilen. Im Grunde reichte die Zeit aber nicht, um sich mit allen so zu unterhalten, wie man es eigentlich sollte, denn früher oder später wurde man im Gang weitergeschoben oder bekam (aus Versehen natürlich) eine volle Büchertasche in die Seite gerammt. Wobei ich mich bei Letzterem auch nicht so ganz freisprechen kann, denn ich habe an den Büchertischen auch wieder ziemlich zugeschlagen - die große Tasche wurde mit der Zeit auch ziemlich schwer. In der nächsten Zeit wird man mich in meinen freien Minuten unter anderem mit "Eine Region im Aufbruch - Die Revolution von 1848/49 in Ostwestfalen-Lippe" (herausgegeben von Reinhard Vogelsang und Rolf Westheider) auf dem Sofa antreffen... ein Thema, mit dem ich mich eigentlich noch viel zu wenig beschäftigt habe.

Das ist überhaupt das Gemeine an einer solchen Veranstaltung: Es werden einem ziemlich gesammelt die ganzen Baustellen vor Augen geführt, die man noch so auf- und abarbeiten muss. Jedes Mal, wenn ich die niederländischen genealogischen Vereine sehe, die traditionell auch in Altenberge dabei sind, fällt mir zum Beispiel ein, dass im Stammbaum noch ein paar Leute habe, von denen ich vermute, dass sie in Richtung Amsterdam abgewandert sind. Und auch im Osnabrücker Land habe ich noch einiges abzuklären. Und in der Niederlausitz, wenn wir schon mal dabei sind. Es gibt noch so viele Themen, zu denen ich noch recherchieren möchte... sollte... müsste...

Zeit für eine Pause in der Cafeteria. Kaffee und Kirschkuchen mit meiner Cousine neunten Grades und ihrem Mann, die ich schon vieeel zu lange nicht mehr gesehen hatte. Entsprechend lange haben wir dann auch in der Cafeteria gesessen und die parallel laufenden Vorträge verpasst - zu denen kann ich also nichts berichten.

Danach haben wir noch eine zweite etwas kürzere Runde durch die Halle gedreht, und dann war auch für uns der Genealogentag zu Ende.

Nach einer Stunde Fahrt im strömenden Regen kam ich dann so gegen halb 5 wieder zu Hause an. Dann reichte es mir aber ehrlich gesagt auch für heute.

(Falls Sie sich fragen, was meine bessere Hälfte in der Zeit gemacht hat: Etwas sehr sinnvolles. Er hat uns ein neues Sofa gekauft, das in ca. 14 Tagen in unserem Wohnzimmer stehen wird (und ja, es war mit mir abgesprochen). Und damit das Sofa auch richtig gut aussieht, sollten wir in den nächsten zwei Wochen noch ein bisschen mit Farbe hantieren. Wenn Sie also in der Zeit nicht ganz so viel von mir hören sollten, dann könnte das also etwas damit zu tun haben...)

Rundgang durch die Ausstellung, denn ich war genau richtig in der Zeit, um mir einen Platz für den ersten Vortrag zu suchen: Dr. Wolfgang Bockhorst, seines Zeichens Vorsitzender der WGGF (und praktischerweise auch Archivar im Ruhestand), referierte zu der ja nicht unwesentlichen Frage "Wie ordne ich meine familiengeschichtliche Sammlung?".

Rundgang durch die Ausstellung, denn ich war genau richtig in der Zeit, um mir einen Platz für den ersten Vortrag zu suchen: Dr. Wolfgang Bockhorst, seines Zeichens Vorsitzender der WGGF (und praktischerweise auch Archivar im Ruhestand), referierte zu der ja nicht unwesentlichen Frage "Wie ordne ich meine familiengeschichtliche Sammlung?".